Incontri Cavouriani

Archivio

Piemonte terra di Santi? I Santi Sociali.

di Natalina Vaschetti

Il titolo di questa relazione pone l’accento su una realtà, forse a molti poco conosciuta, di quanto sia diffusa la “santità” nella nostra regione.

Nel suo libro “Santi sociali e laici del Piemonte”, Gian Mario Ricciardi ci presenta una lunga carrellata di uomini, e donne, che a partire dal IV secolo, con Sant’Eusebio vescovo di Vercelli, hanno coniugato i valori della spiritualità con l’esigenza di “mischiarsi” alla vita reale, diventando punto di riferimento per la parte più povera e debole della popolazione, ma anche di imperatori, papi e re.

Per venire più vicino, si fa per dire, ai giorni nostri possiamo ricordare i due beati di casa Savoia:

- Margherita di Savoia marchesa del Monferrato (1390-1464) che, rimasta vedova di Teodoro il Paleologo, si ritirò ad Alba dedicandosi all’assistenza dei poveri

- Amedeo IX di Savoia (1435-1475) che pur governando il ducato era conosciuto come “padre dei poveri”.

E poi ancora santi e mistici a volte molto conosciuti come San Carlo Borromeo, Giovenale Ancina, fino a Sebastiano Valfré, che per primo da un’immagine alla figura del Cappellano Militare, proprio durante l’assedio di Torino. Discepolo di San Filippo Neri ha come motto “Comandare il meno possibile e usare paterna dolcezza con le correzioni”. Predica, confessa, va nelle carceri: le cronache del tempo dicono che “oggetto delle sue cure sono i soldati, i moribondi, i prigionieri, gli orfani, i vagabondi, i mendicanti”, tutta la pletora dei più diseredati che saranno anche oggetto delle cure dei santi sociali ottocenteschi. Ma Don Bastiano diventa anche confessore del Duca Carlo Emanuele II, che alla sua morte gli lascia due giornate di terreno su cui verrà costruita la chiesa intitolata a San Filippo progettata dall’Arch. Guarino Guarini.1

Una piccola curiosità: padre Valfré viene proposto da Vittorio Amedeo II alla guida dell’Arcidiocesi di Torino, ma … non è nobile, stimato sì, ma non nobile. Gli verrà preferito Antonio Vibò dei signori di Praly. Erano altri tempi, aiutava essere nobile, oggi aiutano altre cose.

Durante l’assedio di Torino conosce Pietro Micca e ne diventa il confessore. Ha un’influenza molto forte sui Savoia, proprio nel periodo in cui essi hanno rapporti difficili con le minoranze valdesi ed ebraiche. Morirà a 81 anni in odore di santità, ma non verrà mai dichiarato santo, ma solo beato nel 1834.

Ho ricordato Padre Valfré perché a detta del Ricciardi, ma anche di altri autori, è l’anticipatore di quelli che verranno chiamati i Santi Sociali dell’800, figure che sapevano far dialogare la borghesia e i regnanti, con il popolo.

Oltre al Valfré dovremmo ricordare, sempre tra ‘600 e 700’ alcune donne:

- Maria Anna dei conti di Fontanella di Baldissero che diventerà Maria degli Angeli, Carmelitana Scalza e grande mistica, ostacolata dalla famiglia nella sua vocazione, che muore anche lei in odore di santità (pare che ad un certo punto della sua vita intorno a lei si diffondesse un profumo particolare); riposa nel monastero di San Giuseppe a Moncalieri

- Amedea Vercellone, monaca cappuccina del Seicento, nata a Biella ma vissuta nel monastero delle Clarisse in Borgo Po, poi a Mondovì nel monastero da lei fondato.

- E infine Rosa Govone, fondatrice dell’Istituto delle Rosine. Rosa nasce nel 1716 a Mondovì e vive la sua vita a Sant’Albano di Stura, finché nel 1742 incontra Marianna Viglietti, una donna sola di 28 anni, sfrattata e senza nessuno. Incomincia quindi la sua avventura a favore delle donne sole e maltrattate. Scacciata dalla famiglia, che non approva la sua scelta, viene chiamata a Torino dal Re che le trova una piccola casa in Via delle Rosine, che diventerà la casa madre dell’istituto. Secondo il Ricciardi è la prima dei Santi Sociali torinesi.

Ma prima di parlare della vita e opere di questi Santi e/o Beati, mi pare opportuno inquadrare il contesto storico in cui sono avvenute le loro vicende

La Torino del XIX secolo

Torino - Uno scorcio di Piazza Castello alla fine del XIX secolo

A Torino erano tornati i Savoia, Palazzo Reale era il cuore della città, Via Po univa Piazza Castello a piazza Vittorio. C'era poi la strada del Re (C.so Vittorio Emanuele), che andava ad incontrare San Solutore (C.so Inghilterra) e di lì si arrivava a Porta Susina e, attraverso Corso Principe Eugenio, si raggiungeva il Valdocco e il Rondò della Forca, dove venivamo giustiziati i condannati.

Poi da Strada San Massimo (Corso Regina Margherita) si passava Porta Palazzo per tornare al Po.2

Tra l’inizio del 1800 e il 1831 la città è cresciuta in maniera impetuosa; se all’inizio del secolo gli abitanti erano circa 80.00 sappiamo da fonti storiche3 (anche se non censuarie) che dal 1821 al 1831 la città è passata da 89.000 a 127.000 abitanti. Le rinnovate funzioni di capitale portarono in città una massa di lavoratori delle campagne in cerca di una vita migliore, ma purtroppo, anche a causa dei limiti delle strutture architettoniche, economiche e produttive della città, non riuscirono a trovare una sistemazione stabile e furono così costretti a vivere di espedienti, in una condizione di notevole emarginazione sociale.

Impossibilitati a trovare un riparo nel cuore della città, si accampavano in baracche e tuguri nelle periferie: nascevano così i ghetti di Borgo Dora, di Valdocco, del Moschino e di Vanchiglia. In queste aree Torino non era molto diversa dalle città straniere avviate sulla strada della Rivoluzione Industriale.

Queste poche righe tratte dal libro di Giorgio Dell’Arti che cita Giovanni Melchiori rendono l’idea:

In città, nelle case operaie, «se vi entrate la sera, trovate il letto ancora scombujato, le urine nei pitali, i vasellami ricolmi d’acqua del giorno avanti; ovunque vi spira un tanfo soffocante. Nella stessa stanza, che serve ancora di cucina, trovansi più letti colle lenzuola sordide; i piumaccioli delle culle dei bambini, ed i pannicelli imbrattati di urine e di altro. Il suolo polveroso, coperto d’immondezze, e per sovrappiù una miriade di pulci e di cimici»

Non stupisce che in mezzo a questa orda di disperati in cerca di lavoro, o che lavorano mediamente 12-14 ore al giorno, cresca la delinquenza; delinquenza dapprima dedita a frodi o furti occasionali per sopravvivere, ma che poi man mano si specializza e negli anni dal 1820 al 1840 vi è un proprio e vero salto di qualità e si arriva ad una “professionalizzazione del crimine”. Aumentarono i reati di sangue, proliferarono i casi di prostituzione in città e, in particolare, crebbe in modo preoccupante una delinquenza giovanile sempre più aggressiva.4

Potremmo dire che il disinteresse, o quasi, dei nobili e della borghesia verso questi disperati ha favorito la nascita di una delinquenza “specializzata” che dopo gli anni ’40 si avvale anche di artigiani che dedicano le loro capacità di “costruttori” alla malavita, contribuendo a rapine sempre più raffinate.

Ricordiamo che nel decennio 1830-1840 Michele Benso era Vicario di Torino ed era proprio il “Vicariato”, organo di polizia ricostituito nel 1814, ad occuparsi della repressione dell’accattonaggio e della delinquenza comune. L’altro organo repressivo, la polizia, si occupava invece di crimini politici, soprattutto dopo i moti del 1821.5

Non stupisca l’accostamento tra accattonaggio, miseria, povertà e delinquenza. L’ideale del povero come immagine del Cristo, che dagli albori del cristianesimo era continuato fino al medioevo, un periodo nel quale la povertà non era considerata affatto come una vergogna, un disonore, un vizio; e ciò non solo per il fatto banale che essa era largamente diffusa, ma anche per una ragione di tipo culturale e religioso, ovvero il povero, il malato, il vagabondo rappresentano l’immagine vivente del Cristo.6

Però a partire dal XII secolo, con il nascere dei Comuni, dei mercanti, dei banchieri e della borghesia, cambia l’etica precedente e si comincia a manifestare una diversa percezione del povero: da immagine vivente di Cristo, si carica di connotati sgradevoli: vagabondo, pigro, vizioso, male intenzionato. Incominciano le ripulse, la disapprovazione, le prime legislazioni anti-vagabondaggio, leggi che avranno il loro apogeo nei secoli XVI con la lotta ai vagabondi e agli accattoni deportati in colonie o rinchiusi in appositi istituti, e più ancora nel XVII secolo, che viene definito il secolo della grande reclusione dei poveri.7

Un esempio classico è la Salpêtrière parigina.

La Salpêtrière era una fabbrica dove si lavorava la polvere da sparo, di cui il salnitro è il componente principale. Nel 1656, Re Luigi XVI fece costruire un ospedale dove era ubicata la suddetta fabbrica, inaugurando così "l'Ospizio della Salpêtrière" (il cui nome originale era "Maison de force de la Salpêtrière"), in cui erano detenuti barboni, vagabondi, ladri e truffatori di Parigi. L'iniziativa è nata dall'editto reale del 27 aprile 1656, che aveva il preciso obiettivo di ripulire le strade dal vizio e dai mendicanti, e di porre fine all'ozio, impegnando e istruendo i poveri in locali opportuni (in breve tempo l'ospedale ospitava già 40.000 persone, dato sorprendente considerato che la popolazione Parigina contava soli 400.000 abitanti).

Le intenzioni potevano essere buone, ma in breve tempo si rivelò essere "un mosaico infernale della miseria umana". Nel 1680 venne ancora ampliato per accogliere prostitute e donne abbandonate, letteralmente prese in retate e tenute in condizioni vergognose, al punto che il duca Francesco De La Richefoucauld-Liancourt, che redasse un rapporto sulla Salpêtrière, concluse che "sarebbe assai meno crudele lasciar perir la specie umana, che farla vivere in simili condizioni".8

Occorre ancora ricordare il problema degli orfani e dei bambini abbandonati. I secoli Quattrocento e Cinquecento videro sorgere molti brefotrofi per accogliere centinaia di bambini ogni anno. Ma il fenomeno dell’abbandono dei bambini esplose nel Settecento, il cosiddetto “secolo dei trovatelli”.

Anche in Italia vennero creati istituti per accogliere i bambini abbandonati. Dal 1756 al 1800 furono accolti circa 100.000 bambini (esattamente 97.751). Tale numero non rappresenta però solo bambini illegittimi, la cui percentuale si manteneva costante, ma rispecchia la propensione della popolazione povera ad utilizzare tali istituzioni per internare bambini legittimi ma poveri.9

Occorrerebbero ore per sviscerare il tema della modalità di esercizio della giustizia, anche alla luce dei nuovi codici di giustizia penale e civile voluti da Carlo Alberto, che entrarono in vigore tra il 1837 e il 1840. Per chi fosse interessato alla materia consiglio una tesi di dottorato dell’Università di Trento10 che analizza l’organizzazione della giustizia nel Regno Sabaudo dopo la Restaurazione fino al 1859.

Ma torniamo alla nostra Torino, una città divisa tra grandi palazzi nel centro e tuguri in periferia, una borghesia che andava affermandosi, grazie anche alla rivoluzione industriale che cominciava a muovere i primi passi nel regno piemontese, e una massa di indigenti che cresceva di anno in anno e che saranno tra le vittime predestinate dell’epidemia di colera che colpirà Torino nel 1835.

È questa la città in cui operarono nell’arco di 30-40 anni figure di santi, beati e laici che hanno lasciato un’impronta indelebile nel tessuto sociale della città, impronta ancora viva e visibile oggi e non solo a Torino.

Avendo inquadrato un po’ il contesto, andiamo ora a conoscere più da vicino alcuni protagonisti passati alla storia appunto con questo appellativo di “Santi Sociali torinesi” (così potete trovarli anche in tutte le ricerche su internet). Non sono, per ovvie ragioni di brevità, tutti i santi, laici, preti e suore descritti dal Ricciardi nel suo testo, (che è un libro di più di 200 pagine,) ma sono quelli contemporanei del Cavour (1810-1861) e, secondo me almeno, quelli che hanno lasciato una traccia profonda nella storia sociale non solo piemontese.

- Venerabile Tancredi Falletti di Barolo, Torino 1782 – Chiari 1838

- Venerabile Giulia Falletti di Barolo, Maulévrier 1785 – Torino 1864

- San Giuseppe Benedetto Cottolengo, Bra (CN) 1786 – Chieri 1842

- San Giuseppe Cafasso, Castelnuovo d’Asti (*) 1811 – Torino 1860

- San Giovanni Bosco, Castelnuovo d’Asti (*) 1815 – Torino 1888

- Beato Francesco Faa di Bruno, Alessandria 1825 – Torino 1888

- San Leonardo Murialdo, Torino 1828 – Torino 1900

- San Giuseppe Marello, Torino 1844 –Torino 1895

- Beato Giuseppe Allamano, Castelnuovo d’Asti (*) 1851 – Torino 1926

(*) Oggi, Castelnuovo Don Bosco

Partiamo da Giuseppe Benedetto Cottolengo, essendo già stati ampiamente presentati i Marchesi Tancredi e Giulia Falletti di Barolo nella relazione di Irma Eandi del 11 marzo 2021.

GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO

San Giuseppe Benedetto Cottolengo, 1786-1842

Giuseppe Benedetto Cottolengo nasce a Bra, il 3 maggio 1786, primogenito di 12 figli: la sua è una famiglia benestante ed essendo il primogenito, il padre lo vuole indirizzare a studi commerciali, ma quando esprime il desiderio di seguire la vocazione sacerdotale è incoraggiato e fatto guidare nella formazione morale dal suo parroco. Il seminario di Torino è chiuso a causa dell’occupazione francese, pertanto segue gli studi restando in famiglia e diventa sacerdote nel 1811. Per alcuni anni si dedica a parrocchie del suo territorio. Nel 1814 viene ripristinata la facoltà di teologia e quindi può conseguire la laurea nel 1816. Per alcuni anni svolge il suo ministero sacerdotale in parrocchie di Torino ma “sente” che deve fare di più.

Questo di più si presenta nel 1827: Il 2 settembre viene chiamato all’albergo Dogana Vecchia al capezzale di una giovane madre francese, Giovanna Maria Gonnet che, incinta e con la tubercolosi, non è stata accettata da due ospedali perché “non riconosciuta in condizioni da potervi essere ricevuta e ricoverata”. La morte di questa giovane donna fa nascere in lui la volontà di dedicarsi a tutti quegli esseri che non sono aiutati dalla pubblica assistenza.

Chiama a raccolta gli amici e si fa aiutare ad aprire un ricovero per gli ammalati “che nessuno vuole”. Il 17 gennaio 1828 ricovera, in due stanze affittate nella casa della Volta Rossa, in Via Palazzo di Città, i primi due malati. Ci sono solo quattro letti, pagati da un conoscente.

Doveva essere solo un luogo di emergenza per chi non poteva essere immediatamente ricoverato in ospedale, ma non sarà così: al canonico Cottolengo si uniscono le prime persone, una di queste è Giovanna Nasi, una vedova di 26 anni, ricca e colta, che darà vita alle Figlie della Carità e di San Vincenzo, le Vincenzine appunto.

Nel 1831 si comincia a diffondere il colera, il ricovero viene preso letteralmente d’assalto e i vicini di casa cominciano a protestare. Arriva un provvedimento del ministro dell’interno che impone di traslocare. Il Cottolengo compra allora una casa nei prati tra Valdocco e Borgo Dora: due stanze, una stalla e un fienile. La signora Nasi manda le prime suore. Nel 1833 il Cottolengo ottiene da Carlo Alberto il riconoscimento della sua “casa”. Accanto a lui arrivano i primi collaboratori laici e altre suore, la piccola casa sta crescendo e il canonico decide di costruire una vera chiesa, portando lui stesso mattoni e malta.

Una fede incrollabile nella Provvidenza e nelle persone gli fa mettere i soldi delle offerte in un cofano presso l’entrata del forno, con le chiavi nella serratura, oppure nello scrittoio aperto. Il suo motto è “non registrare quello che la Provvidenza ci manda, essa sa tenere i registri meglio di noi”.11

Nascono numerosi gruppi che denomina “famiglie”: l’ospedale per i malati, la casa per uomini e donne anziani, le famiglie dei sordomuti, degli epilettici, dei disabili psichici detti “Buoni Figli” e “Buone Figlie”, ecc. Per il servizio dell’Opera, Cottolengo fonda diverse congregazioni religiose.12

Cavour del Cottolengo diceva: “È un uomo semplice, ha fondato un’opera mirabile sostenuta da un sol uomo, che altro non possiede al mondo che gli inesauribili tesori della carità… il canonico non ha ragionieri, né carte, né libri eppure tutto procede con ordine, perché quelli che fanno parte nello stabilimento sono gli stessi beneficiati e hanno tutti un solo pensiero, la Provvidenza. Un uomo prodigioso”.

Quando muore nel 1842 nella Casa ci sono circa 1300 persone, 200 suore operano in 23 centri in Piemonte.

La realtà odierna della Piccola Casa è sotto ai nostri occhi: una struttura che si estende per 100.000 m2, 35 case di assistenza in Italia con circa 1.700 assistiti.13

Vi sono inoltre Piccole Case in Europa, Africa, Asia e in America. Nella casa madre di Torino gli assistiti sono 420. Accanto alle strutture per disabili opera l'ospedale, che dispone di 203 posti letto. Tra suore operative e anziane a riposo vivono inoltre nella casa madre oltre 600 religiose. Nell'istituto operano 1.200 volontari dell'Associazione volontariato Cottolenghino, che accoglie, in totale, circa 2000 persone.

Oltre alle lodi, il Cottolengo è stato fatto oggetto di dure critiche.

- Viene spesso criticata l'eccessiva ricchezza dell'istituto, il cui valore dei beni immobiliari supera i 100.000.000 di Euro ed è cresciuto, in media, dalla sua fondazione a oggi, di oltre 50.000 Euro al mese.

- Si critica la “segregazione” in cui sarebbero tenuti i diversi. È un fatto risaputo che nella vulgata popolare il “cottolengo” è il ricovero dei cosiddetti "mostri", di coloro che la società respingeva perché imbarazzanti o esteticamente sgradevoli. Alle critiche, gli operatori rispondono che il “racchiudere” questi ospiti serve a proteggerli dalla cattiveria della società

GIUSEPPE CAFASSO

San Giuseppe Cafasso, 1811-1860

Quasi coetaneo di Don Bosco, e come lui proveniente da Castelnuovo d’Asti, Giuseppe Cafasso nasce nel 1811 (quindi sotto la dominazione francese) da una famiglia contadina, modesta ma profondamente religiosa.

È il terzo di quattro figli e una sorella sarà la madre di Don Allamano; come dice il Ricciardi: “che intreccio di Provvidenza”.

Ha un sogno Giuseppe, essere sacerdote al servizio di Dio. Studia quindi, con fatica, tra la penuria di soldi dei genitori e una salute malferma: è pallido e ha un aspetto malaticcio, la voce è sommessa, difficile immaginarlo predicatore.

Entra nel Convitto ecclesiastico di San Francesco (detto della Consolata) a Torino, dove i neo-sacerdoti possono approfondire le loro conoscenze. Entrato come allievo, Cafasso vi rimane prima come insegnante, poi come direttore spirituale ed infine come rettore.

Sarà un grande confessore. Dice di lui Don Bosco: “gli bastano poche parole e un sospiro del penitente per fargli conoscere lo stato di un’anima”. Ma sarà ricercato per i suoi consigli da ministri e cardinali; si rivolgono a lui anche il Cottolengo, la Marchesa di Barolo e Faà di Bruno.

Ma è soprattutto conosciuto come “il prete della forca”; per il suo amore per i carcerati, che visita presso le quattro carceri allora esistenti a Torino: le Senatorie, che si trovavano nel palazzo sede del Senato, tra Via San Domenico e Via delle Orfane (qui c’erano i detenuti peggiori), poi le Torri e le Forzate dove erano rinchiuse le donne, e il Correzionale.

È il prete che accompagna i detenuti alla forca; ne accompagna ben 68. Li chiama i Santi impiccati.

Vero prete di strada, dona ai poveri tutti i suoi averi, tutte le eredità e le offerte che gli vengono lasciate. Alla sua morte, avvenuta nel 1860 a soli 49 anni, lascia tutti i suoi averi a Don Bosco. Ed è su suo consiglio che nascono gli oratori di Don Bosco, ma anche l’Opera degli spazzacamini diretta da don Ponte.

FRANCESCO FAA’ DI BRUNO

Beato Francesco Faa’ di Bruno, 1825-1888

Confesso che non conoscevo la storia del Beato Faà di Bruno, storia che mi ha colpito perché ha uno sviluppo diverso da quello dei Santi e Beati di cui abbiamo parlato.

Faà di Bruno ha una storia familiare importante: nasce ad Alessandria nel 1825, dodicesimo figlio del Marchese Lodovico Faa di Bruno e di Carolina Sappa de' Milanesi. Fratello minore del futuro capitano di vascello Emilio Faà di Bruno, proviene quindi da una famiglia della nobiltà piemontese. Il suo nome completo è Francesco da Paola, Virginio, Secondo, Maria.14

Fa studi importanti (Novi Ligure dai padri Scolopi, Accademia Militare di Torino, la Sorbona di Parigi). Partecipa alle guerre di Indipendenza.

In Francia diventa scienziato e ottiene la licenza in matematica, ma conosce anche i cattolici che hanno fatto dei poveri la loro scelta di vita.15 Torna a Torino dove insegna Analisi Superiore all’Università.

Nella Torino dei troppi poveri, troppe ragazze madri e disperati, Faà di Bruno, capitano dello Stato Maggiore, nobile di vecchia stirpe, sceglie di “fare l’originale” come viene etichettato dalla famiglia: dilapida il patrimonio di famiglia per costruire ricoveri e laboratori, case per ragazze madri. Denuncia ingiustizie e soprusi e si merita così il titolo di “Cavalier dle pate” (Cavaliere degli stracci).16

Verrà ostacolato dalle baronie, anticlericali, dell’Università che non vorranno concedergli la cattedra, potrà fare solo l’assistente o il lettore. Ma alla fine arriverà anche quella, come professore straordinario nel 1876.

Lui comunque non si arrende, viaggia per tutta Europa, parla correttamente inglese, francese, tedesco e ovviamente latino. È anche un inventore: lo scrittoio per ciechi (sua sorella era cieca e lo pensa per lei), il barometro, lo svegliarino elettrico; le sue opere vanno in tutto il mondo. Un suo logo è alla base dei sistemi del computer.

Diventa prete a 50 anni, trova una sistemazione nel quartiere San Donato, dove costruisce una chiesa con il campanile più alto di Torino.

Si tratta, all'epoca, del secondo edificio più alto della città dopo la Mole Antonelliana: oltre 80 metri. Secondo una leggenda il motivo per cui realizza quest'opera è prettamente sociale: vuole evitare che le lavoratrici e i lavoratori della città vengano ingannati sull'orario di lavoro e calcola che un orologio di due metri di diametro, collocato sulle varie facce del campanile a 80 metri di altezza, sia visibile in gran parte della città e liberamente consultabile da tutti.

Fonda l’Opera di Santa Zita con lo scopo di creare strutture e iniziative a favore delle persone di servizio nelle famiglie patrizie di Torino, quasi sempre ragazze che hanno lasciato le famiglie, spesso delle vallate torinesi, e sono sole. L’Opera non ha solo come scopo un aiuto spirituale, ma anche economico e di istruzione con corsi di preparazione professionale.

Per consentire la prosecuzione delle attività alla sua morte, crea la Congregazione delle suore minime di Nostra Signora del Suffragio.

Un uomo d’azione e un manager, oltre che un prete, che utilizza il suo stipendio di professore universitario per finanziare le sue attività e quando non ha soldi non si vergogna a chiedere l’elemosina davanti alle chiese.

Muore improvvisamente nel 1888 (lo stesso anno di Don Bosco) per un’infezione intestinale, lasciando il patrimonio delle sue invenzioni, tra cui: il fornello elettrico perché gli operai possano avere la minestra calda ovunque, il barometro a mercurio e ancora la biblioteca circolante, la casa di preservazione per le ragazze madri e il primo istituto di formazione professionale per le ragazze della Langa a Benevello d’Alba.

Un personaggio incredibile che ha saputo coniugare scienza e fede, nobiltà e impegno sociale, uomo secondo me modernissimo che andrebbe forse conosciuto di più.

LEONARDO MURIALDO

San Leonardo Murialdo, 1828-1900

Leonardo Murialdo nasce a Torino il 26 ottobre 1828, in Via Garibaldi (allora Via Dora Grossa) da una famiglia agiata: la madre è imparentata con i conti Tana, il padre è agente di borsa. Studia prima dai padri Scolopi a Savona e poi frequenta l’università a Torino. Diventa prete nel 1851, quando l’avventura di Don Bosco è ormai avviata e conosciuta. Comincia a frequentare le carceri, ma sono soprattutto i giovani a interessarlo e proprio per i ragazzi acquista, unitamente a Don Bosco e Don Borel, una piccola casa che diventerà l’oratorio dell’Angelo Custode. Va sulle rive del Po a parlare con i ragazzi che bighellonano e li invita a venire all’oratorio.

Su invito di Don Bosco accetta di essere il direttore dell’oratorio San Luigi, posto presso la stazione di Porta Nuova. Nella sua attività oratoriale scopre le condizioni di lavoro dei giovani, maltrattati dai padroni e costretti a dormire in stamberghe sovraffollate.

Inoltre ci sono gli orfani, quelli che fa promessa di seguire ai padri sul letto di morte, una situazione sempre più grave e complessa. Viene a sapere che in Francia e in Inghilterra si stanno sperimentando nuove soluzioni. Va a vedere e conoscere.

Al suo ritorno nel 1866 gli viene proposta la direzione del collegio Artigianelli, un collegio fondato da don Giovanni Cocchi, che si proponeva di accogliere, assistere, educare cristianamente e addestrare nel lavoro professionale i ragazzi orfani, poveri e abbandonati. L'istituto offriva ai ragazzi le scuole elementari, un breve tirocinio in qualche laboratorio interno e poi la formazione professionale vera e propria.

Il Murialdo riorganizza tutto: lancia i corsi per artigiani, per l’industria e l’artistico. Trasforma il collegio in una vera e propria “università dei mestieri”, comprando attrezzature e macchine in modo che ognuno possa apprendere le tecniche e la pratica di una professione e avere così uno sbocco occupazionale. Apre anche altri istituti: a Bosco Marengo per ex detenuti, A Rivoli una colonia agricola.

Si finanzia in tutti i modi: lotterie, ricerca di benefattori, richieste allo Stato; sarà angosciato dai debiti e dai creditori per tutta la vita, ma non demorderà mai. Quando proprio non ci sono soldi, va davanti alle chiese a chiedere la carità.

La fortuna arriverà il 18 marzo 1899 sotto forma di un lascito da 2 milioni di lire del conte di Guarene, una vera fortuna per il tempo.

Ma sarà anche in prima linea nelle battaglie per i diritti civili:

- perché si prolunghi l’orario scolastico,

- perché si riduca l’orario di lavoro (allora tra le 10 e le 16 ore giornaliere),

- perché i ragazzi non vengano incaricati di lavori troppo pesanti o notturni, come era la prassi.

Sarà uno dei primi e più ferventi sostenitori delle Unioni Operaie Cattoliche, che cominciano a formarsi17, portando la sua conoscenza delle esperienze francesi e inglesi, ma anche del Belgio, della Germania e della Svizzera.

Poiché si rende conto di non farcela da solo, fonda la Congregazione di San Giuseppe (di cui era sempre stato devotissimo), detta dei “Giuseppini”.

Morirà a Torino il 30 marzo del 1900 e sarà proclamato santo nel 1970.

GIUSEPPE MARELLO

San Giuseppe Marello, 1844-1895

Ricordiamo in questa disamina, certamente non completa, anche Giuseppe Marello, nato a Torino il 26 dicembre 1844, ma vissuto per gli anni della giovinezza a San Martino Alfieri, paese che ben conosciamo.

Molto devoto di Maria Santissima, diventa sacerdote nel 1868; fa il suo ministero sacerdotale nella Diocesi di Asti in cui diventa segretario del Vescovo. Si dedica alla formazione morale e religiosa dei giovani, organizzando corsi serali di catechismo per i giovani operai, ma si interessa anche agli anziani e si fa carico di una Casa di riposo, che non ha mezzi per assistere i ricoverati.

Il 14 marzo 1878 fonda la Congregazione degli Oblati di San Giuseppe; i suoi Oblati, sacerdoti e Fratelli, hanno come compito (oltre alla diffusione del culto di San Giuseppe) la formazione della gioventù e l'aiuto ministeriale alle Chiese locali.

Nominato Vescovo di Acqui dal papa Leone XIII, che era il Cardinale Pecci, che l’aveva conosciuto e apprezzato quando era segretario del Vescovo di Asti, morirà a Savona nel 1895.

GIUSEPPE ALLAMANO

Beato Giuseppe Allamano, 1851-1926

Nasce anche lui a Castelnuovo d'Asti il 21 gennaio 1851. È nipote di San Giuseppe Cafasso per parte di madre.

Frequenta il ginnasio a Valdocco, ma pare che l’incontro con Don Bosco non sia travolgente; lo ricorda severo anche se con una grande capacità di convincere le persone. Diventerà prete ma non salesiano.

A 22 anni è ordinato sacerdote a Torino ed è incaricato della formazione dei giovani seminaristi, attività che seguirà per tutta la vita. Nel 1880, quindi a soli 29 anni, gli viene affidato il santuario della Consolata. Ma lui ha un sogno, quello di formare missionari.

A incentivarlo sarà anche una grossa eredità ricevuta da un sacerdote che lo conosceva appena, Monsignor Demichelis, che gli lascia il palazzo in Corso Stati Uniti che ospitava l’Istituto Santissima Annunziata per maestre, un’altra casa a Rivoli e del denaro.

Nel 1901 esce il decreto che approva l’istituzione dell’”Istituto della Consolata per le missioni estere”.

Il bollettino del santuario ne dà l'annuncio con un'espressione sibillina: «Il culto della Consolata non sarà soltanto contemplativo, ma attivo». Ovvero con le missioni il santuario mariano acquisterà una dimensione universale.

L'8 maggio 1902 partono per il Kenya i primi quattro missionari, due sacerdoti e due fratelli coadiutori, seguiti, alla fine dello stesso anno, da altri quattro sacerdoti e un laico.

Nel 1910 Giuseppe Allamano fonda anche le Missionarie della Consolata.

Vorrebbe che ci fosse una giornata mondiale per le missioni, ma questo si avvererà solo nel 1927 con Pio XI, un anno dopo la sua morte, avvenuta a Torino il 16 febbraio 1926.

I dati sul numero dei missionari della Consolata che sono riuscita a trovare sono della fine del XX e parlano di oltre duemila missionari sparsi in 25 Paesi di 4 continenti.18

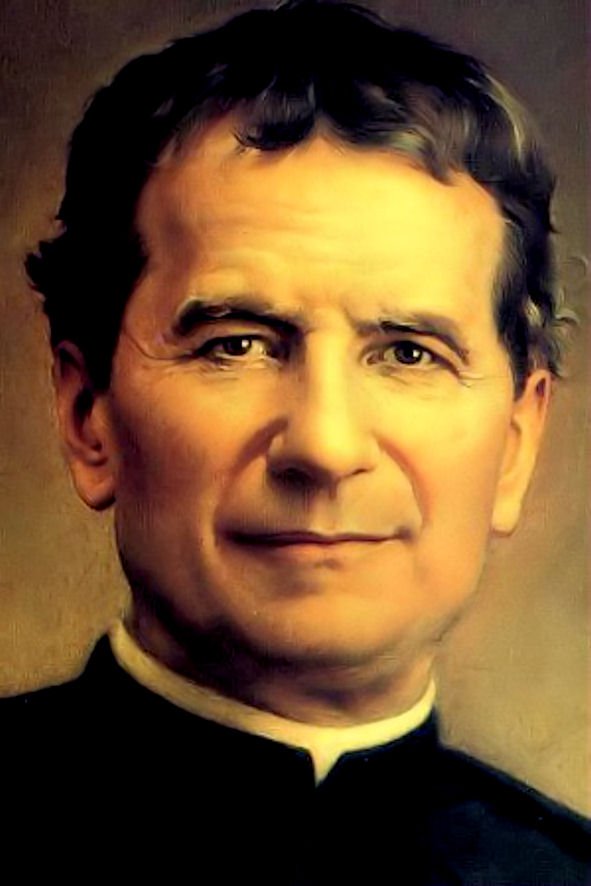

GIOVANNI BOSCO

San Giovanni Bosco, 1815-1888

Non mi ero certo scordata di San Giovanni Bosco, forse il più noto tra tutti i Santi Sociali.

Che dire di Don Bosco, anzi Dunbosch tutto attaccato, come veniva chiamato dai torinesi, che già non si sappia? La sua opera è sotto gli occhi di tutti a partire da quella “Castelnuovo d’Asti” diventata Castelnuovo Don Bosco proprio in suo onore.

Molti di noi credo siano cresciuti in quegli oratori da lui voluti.

Proprio sugli oratori mi pare interessante citare ciò che scriveva Umberto Eco su “L’Espresso” nel 1981:

L’Oratorio “è la grande invenzione di Don Bosco. Don Bosco lo inventa, poi, lo esporta verso la rete delle parrocchie e dell’Azione cattolica, ma il nucleo è là, quando questo geniale riformatore intravede che la società industriale richiede nuovi modi di aggregazione, prima giovanile poi adulta, e inventa l’oratorio salesiano, una macchina perfetta in cui ogni canale di comunicazione, dal gioco alla musica, dal teatro alla stampa , è gestito in proprio su basi minime, e realizzato e discusso quando la comunicazione arriva da fuori (…) La genialità dell’Oratorio è che prescrive ai suoi frequentatori un codice morale e religioso, ma poi accoglie anche chi non lo segue. In tale senso il progetto di Don Bosco investe tutta la società dell’età industriale (…) alla quale è mancato il suo “progetto don Bosco” e cioè qualcuno o gruppo con la stessa immaginazione sociologica, lo stesso senso del tempo, la stessa inventiva organizzativa. Al di fuori di questo quadro nessuna forza ideologica può elaborare una politica globale delle comunicazioni di massa, e dovrà limitarsi alla occupazione (spesso inutile e sovente dannosa) dei vertici dei grandi dinosauri. Che contano meno di quanto si crede”.

La sua vita credo sia conosciuta dai più e quindi la tratteggerò brevemente per dare spazio ad altre considerazioni a parere mio più interessanti.

Nasce nel 1815 in frazione Becchi di Castelnuovo da una povera famiglia di contadini e rimane presto orfano del padre. A 11 anni lascia la madre per andare a cercare lavoro e a 20 anni sceglie di diventare prete. Ci riuscirà nel 1841. Gli vengono offerti dei posti, ma il suo chiodo fisso sono i ragazzi, ricordando un sogno che aveva fatto a 9 anni. Li incontra nelle carceri con don Cafasso e tra i viottoli di Valdocco, Porta Palazzo e Borgo Dora, dove vivono le famiglie dei detenuti. Il suo primo ragazzo sarà un certo Bartolomeo Garelli, un monello che entra nella chiesa dove sta per dire messa. Don Bosco gli parla e gli dice di portargli i suoi amici. Dopo qualche giorno sono già in 8: sta nascendo il primo oratorio. Lunghe vicissitudini per dare un posto ai ragazzi, che presto diventano 200. Nell’estate del 1845 approda sui prati vicini alla Dora e qui conosce il giovane Michele Rua, che crescerà con lui e diventerà il suo successore.

Nel frattempo è anche direttore spirituale in un Istituto della Marchesa Giulia di Barolo e sia lei che il marito vorrebbero che lasciasse i ragazzi per dedicarsi solo all’istituto. Ma don Bosco rifiuta, i ragazzi sono il suo sogno.

Finalmente nel 1846 approda alla tettoia Pinardi nella bassa di Valdocco, e il sogno comincia a prendere forma. Sono gli anni della prima guerra di indipendenza, con la morte di migliaia di persone e il moltiplicarsi di orfani e senza casa. Don Bosco scrive a ogni possibile benefattore, compreso il Vicario Michele Benso: chiede spazi, chiede aiuto per sfamare i ragazzi. A tutto il resto penserà la Provvidenza!

Nel 1854 lui e i suoi ragazzi sono in prima fila per curare i malati di colera che si è di nuovo abbattuto su Torino. Lui promette ai ragazzi che non si ammalerà nessuno … e così sarà.

Alla fine dell’epidemia si è creato il primo nucleo della Società Salesiana: Rocchietti, Artiglia, Rua, Cagliero sono i ragazzi che staranno sempre con lui, a cui si aggiungerà Domenico Savio.

Dieci anni dopo poserà la prima pietra del santuario di Maria Ausiliatrice.

Nella sua frenetica attività Don Bosco trova anche il tempo di scrivere; dal 1844 al 1888 pubblicherà 403 titoli tra opuscoli e scritti. Cura anche una pubblicazione periodica dal 1853: “Letture Cattoliche”, che dal 1862 stampa in proprio nella tipografia dell’oratorio di Valdocco. Le letture sono per Don Bosco una risposta all’esigenza di diffondere “buona stampa” tra il popolo (ricordiamoci che siamo in tempi di rivoluzioni e l’anticlericalismo è diffuso). Hanno ovviamente un taglio popolare ed evitano i temi che possono urtare i sentimenti patriottici del tempo.19

Le Letture Cattoliche, partite con una tiratura di circa 3000 copie, arrivano a circa 12.000 copie negli anni 1870. Sono vendute a prezzi molto bassi e distribuite attraverso parroci e laici volenterosi.

Infine nel 1877 arriva la pubblicazione di un mensile che, da notiziario editoriale (Bibliofilo cattolico), si trasforma in Bollettino salesiano, diffuso a larghissimo raggio e gratuitamente. Al Bollettino salesiano italiano vengono presto aggiunti i corrispettivi periodici in francese, in spagnolo e in tedesco. Il Bollettino salesiano, come le ‘lotterie’ nei primi tempi dell’oratorio, diviene un importante canale di finanziamento delle opere caritative di don Bosco.

Don Bosco, grande comunicatore, userà forme di “pubbliche relazioni” molto moderne: non è restio alle interviste, si mette in posa per farsi fotografare; farà viaggi in Italia, Francia e Spagna, tenendo conferenze e allacciando contatti con personalità del mondo laico ed ecclesiale.

Oggi utilizzerebbe sicuramente Facebook, Twitter ecc., e sarebbe un vero influencer!

Morirà nel 1888 e sarà dichiarato santo nel 1935. Dal 1958 è il "patrono degli apprendisti italiani".

E adesso due parole sui “sogni premonitori” di Don Bosco. Come sappiamo, gli anni dell’attività di Don Bosco sono anche gli anni delle leggi Siccardi e Rattazzi, una prova molto dura per Vittorio Emanuele, attorniato da una mamma e una moglie devotissime.

Quanto riporto qui è tratto dal sito internet http://www.francobampi.it che riporta un testo di Gianpaolo Barra “Don Bosco e la persecuzione risorgimentale”

Dicembre 1854: in Parlamento era in discussione la legge per la soppressione degli Ordini religiosi e l'incameramento dei loro beni, Don Bosco fa un sogno destinato a scatenare un vero terremoto nella famiglia reale. Un sogno così importante, che don Bosco sente la necessità di informare immediatamente il Re. Invia una lettera al Re con la quale lo informa di aver sognato un bambino che gli affidava un messaggio. Il messaggio diceva: "Una grande notizia! Annuncia: gran funerale a corte".

Alcuni giorni dopo, don Bosco invia un'altra lettera, visto l'atteggiamento non certo incoraggiante del Re dopo il primo avvertimento. Un altro sogno e di nuovo quel bambino che dice: "Annunzia: non gran funerale a corte, ma grandi funerali a corte". E don Bosco invita espressamente il Re a schivare i castighi di Dio, cosa possibile solo impedendo a qualunque costo l'approvazione di quella legge.

Il Re, per la verità mal consigliato, non presta ascolto. E quanto aveva previsto don Bosco comincia inesorabilmente ad avverarsi. Il 5 gennaio l855, mentre il disegno di legge è presentato ad uno dei rami del Parlamento, si diffonde la notizia di una improvvisa malattia che ha colpito Maria Teresa, la madre del Re Vittorio Emanuele II. E sette giorni dopo, a soli 54 anni di età, dunque ancor giovane, la Regina madre muore. I funerali sono previsti per il giorno 16 gennaio. Mentre sta tornando dal funerale, la moglie di Vittorio Emanuele II, Maria Adelaide, che ha partorito da appena otto giorni, subisce un improvviso e gravissimo attacco di metro-gastroenterite; morirà pochi giorni dopo, il 20 gennaio. Non è finita. Quella stessa sera del 20 gennaio, il fratello del Re, Ferdinando, duca di Genova, riceve il sacramento dei morenti e muore l'11 febbraio. Aveva anche lui, come la Regina, solo 33 anni.

Nonostante questi avvertimenti, nonostante l'avverarsi di tutte le previsioni di don Bosco, il Re non si muove. La legge viene approvata il 2 marzo, con 117 voti a favore contro 36. In maggio la legge passa al Senato per la definitiva approvazione. Ma il giorno 17, a un passo dall'approvazione, si verifica una nuova sconcertante morte nella famiglia reale: muore il piccolo Vittorio Emanuele Leopoldo, il figlio più giovane del Re.

Ma non basta: sempre nel 1855 Don Bosco scrive un opuscolo in cui ammonisce Vittorio Emanuele II, rifacendosi a qualcuno dei suoi sogni e alle sue abituali e straordinarie intuizioni, perché non firmi quella legge. Scrive testualmente don Bosco: "La famiglia di chi ruba a Dio è tribolata e non giunge alla quarta generazione".

Come sappiamo la legge verrà approvata nel maggio del 1855 e in effetti, dopo Vittorio Emanuele II, che muore a soli 58 anni, a quanto pare di malaria, presa forse proprio a Roma dove erano entrati i bersaglieri 8 anni prima, ci furono

- Umberto I (assassinato)

- Vittorio Emanuele III (mandato in esilio)

- Umberto II (il “re di maggio” che regnò solo un mese e poi andò in esilio)

Come si vede alla quarta successione, alla "quarta generazione" come scriveva don Bosco, i Savoia non sono giunti.

Don Bosco dixit.20

I numeri

Sul sito www.sdb.org ho trovato questi dati, relativi al 2020, che danno l’idea della diffusione del sogno salesiano.

I Salesiani di Don Bosco nel mondo intero sono 14.476 (compresi vescovi e novizi). Sono presenti nei cinque continenti del globo, in 133 nazioni.

La Famiglia Salesiana conta circa 400.000 membri. Sono raggruppati in 30 gruppi distinti, i primi tre di questi si sono costituiti già ai tempi di Don Bosco: Le Figlie di Maria Ausiliatrice, I Salesiani Cooperatori e gli Ex-Allievi di Don Bosco.

Alla fine di questo breve excursus possiamo ben dire che ci abbiano lasciato valori “sociali”

- Un volontariato che a partire da queste esperienze si è esteso in tutto la Regione, al punto di fare del Piemonte ancora oggi una delle regioni con il maggior numero di associazioni di volontariato e di volontari

- L’intuizione, e la realizzazione, della formazione professionale: se cercate “artigianelli” in internet troverete una sequenza di istituti in diverse città italiane

- Un’attenzione alla giustizia sociale e ai diritti dei lavoratori, che certamente all’epoca era tutt’altro che diffusa

Direi che può bastare per definirli sociali.

Santena, 19 maggio 2021